„Schöne Selbstbespiegelung“ [1]

Captatio Benevolentiae

Als ich gebeten wurde, über ‚Comics und Romantik‘ zu schreiben, setzte ich mich auf meinen Balkon über den Gleisen und fragte mich, was diese Worte bedeuten: Romantik, der schillernde Titel für die ewige Moderne, [2] und Comics, das verpönte Trash-Medium. Ein von Männern dominierter Kanon ist herunterzubeten und ein wissenschaftlicher Impuls zu verfassen für eine Leserschaft, die mit dem Begriff der Romantik vertraut sein dürfte, mit der Form des Comics dagegen weniger. Dieses Jahr erst schreibt Jörn Ahrens: „In Wissenschaft und Kultur sind die verklausulierten Entschuldigungen dafür, dass man sich mit Comics beschäftige, bis heute ungezählt; ungebremst sind die Vorworte, die ein Buch über Comics zunächst damit rechtfertigen müssen, das Medium sei heute nicht mehr als trivial abqualifiziert. Wenn das so wäre, weshalb wird es dann seit Jahrzehnten in jede Einleitung hineingeschrieben?“ [3] Mit diesem Zitat tue auch ich dem Protokoll genüge, möchte aber hinzufügen: Comics sind längst als Objekt akademischer Forschung etabliert. In der traditionellen captatio benevolentiae comicwissenschaftlicher Publikationen steckt ein romantischer Impuls: Das understatement verklärt den Gegenstand zum underground und die eigene Forschung zur Subversion. Die vorauseilende Urbanität soll die Beschäftigung mit Pulp unangreifbar machen und zugleich als critique maudite einer verkannten Kunstform inszenieren.

Was auch immer ‚Die Romantik‘ charakterisiert, unumstritten dürfte sein, dass sie das moderne und bis heute gültige Verständnis von Kunst entscheidend geprägt, wenn nicht gar die Kunst als Konsumprodukt überhaupt erst erfunden hat. [4] Wie auch immer ‚Die Kunst‘ seither aussieht, die Schöpfer_innen versuchen, ihren Marktcharakter durch etwas zu kaschieren, das romantisch heißen könnte. Den Anteil handwerklichen Könnens und Fleißes verschweigen sie, um die Aura einer spontanen Inspiration nicht zu stören. Ohne den unverhofften Kuss einer Muse als Siegel braucht dieses Warensegment gar nicht erst feilgeboten zu werden. Doch Romantik ist auch, besonders in ihren ersten Zügen, Selbstbewusstsein eingebrannt, das Bewusstsein der eigenen historischen Situation. Der erhabenen Kunst der Alten ist nicht das Wasser zu reichen. Für die Moderne ist diese Größe unwiederbringlich verloren. Wer sich dennoch daran versucht, macht sich nichts als lächerlich. Wer sich nicht lächerlich machen will, tut gut daran, eine Geste vorauseilender Urbanität in ihr oder sein Werk zu flechten: die romantische Ironie.

Sie zeitigt aberwitzige und unterhaltsame Metalepsen, vielleicht ist Peter Leberechts alias Ludwig Tiecks gewiss allseits bekannter Gestiefelter Kater das erste und stärkste Beispiel dafür. Eine selbstreflexive Pointe jagt darin die nächste und die Leser_innen kommen aus dem Staunen nicht heraus. Der gestiefelte Kater heißt das Stück und das Stück im Stück, dessen Publikum Teil der Inszenierung ist. Daran aber nicht genug, wenn etwa plötzlich der Dichter des Binnenstücks sich in der vom ihm geschaffenen fiktionalen Welt verliert: „DICHTER hinter der Szene: Ei was! laßt mich zufrieden – wohin soll ich mich retten? – Er stürzt außer sich auf das Theater [auf dem Theater, J.I.]. Was fang ich an, ich Elendester? – das Stück ist sogleich zu Ende – alles wäre vielleicht gut gegangen – ich hatte nun gerade von dieser moralischen Szene so vielen Beifall erwartet. – Wenn es nur nicht so weit von hier – nach dem Palast des Königs wäre – so holt ich den Besänftiger – er hat mir schon am Schluß des zweiten Aktes – alle Fabeln vom Orpheus glaublich gemacht. – Doch, bin ich nicht Tor? – Ich bin ja völlig konfuse; – auf dem Theater steh ich – und der Besänftiger muß irgendwo – zwischen den Kulissen stecken.“ [5] Den Witz jedenfalls haben die frühromantischen Experimente und der Begriff des Comics gemein.

Die heute prototypische visuelle Oberfläche von Comics, mit ihren konturbetonten Zeichnungen und Sprechblasen in aneinandergereihten Rechtecken (Panels), festigt sich Anfang des 20. Jahrhunderts in den kurzen ‚Comicstrips‘ US-amerikanischer Zeitungen. [6] Die Bezeichnung für die lustigen Kurzgeschichten, die immer auf eine Pointe hinauslaufen müssen, wird auf alle Bildergeschichten mit ähnlicher Ästhetik übertragen. [7] Der Begriff des Comics etabliert sich aufgrund der Gemeinsamkeit gestalterischer Merkmale, nicht aufgrund des Inhalts.

Die offensichtlichste Verbindung von Romantik zu Comics stellen Gothic Novels und Schauergeschichten aus dem späteren 18. und dem 19. Jahrhundert dar, deren zwielichtiges Figureninventar bis heute die Populärkultur – und nicht nur diese – bevölkert. Eine schwarzromantische Linie verläuft von Frankensteins Monster, Dracula und Konsorten über die legendären Tales from the Crypt (1950–1955) zu den jüngst in Deutschland periodisch erscheinenden Trauma Tales (seit 2017), auf deren Cover 2021 der gestiefelte Kater thront (Abb. 1). Diese Abhängigkeit ist rein motivischer Natur und sie ist gut erforscht. [8] Auch wer direkte Verbindungen zwischen Romantik und den Anfängen der Comics sucht, wird schnell fündig: Als kritische Auseinandersetzungen mit einer ins allzu biedermeierliche tendierenden (Spät-)Romantik gelten die graphischen Schelmenstücke der beiden Comic-Pioniere Rodolphe Töpffer und Wilhelm Busch. [9] Wie moderne Kunst überhaupt, wurzeln Comics in der Romantik.

„Strukturelle Parodie“ [10]

Doch das eigentlich Revolutionäre der Frühromantik und der Kunstform Comic liegt auf der Ebene der Form. In Die Sprache des Comics (2010) stellt Ole Frahm die Theorie auf, dass Comics aufgrund ihrer spezifischen medialen Eigenheiten „immer schon selbstreferentiell“ [11] seien. Was den formalen Bezug zur Romantik, insbesondere zu den avantgardistischen ‚Manifesten‘ der deutschen Frühromantiker betrifft, scheint mir diese These besonders bemerkenswert. Von marxistisch-materialistischer und dekonstruktivistischer Philosophie herkommend verfolgt Frahm einen Ansatz, der mich in der Denkweise an Walter Benjamn erinnert. Frahm untersucht das Medium respektive die Kunstform Comic in ihrer historischen Bedingtheit und arbeitet heraus, welche Politik diese performativ in sich trägt allein durch ihre Beschaffenheit, so ähnlich wie Benjamin etwa in seinem Aufsatz Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (1935) die medialen und politischen Eigenheiten des Films auslotet. [12] Ein typischer Comic untergliedert die weiße Fläche des Papiers oder Bildschirms mit Hilfe der Panels, in denen sich die Szenen oder sonstigen ‚Inhalte‘ des Comics abspielen. Zwischen den Panels bleibt eine weiße Stelle: das Gutter. Innerhalb der Panels erzählt oder schildert ein gezeichneter, multimodaler Code bestehend aus Bildern, Schrift und den comicspezifischen Zeichen (Sprechblasen, Motion Lines, Sound Words etc.) Geschichten [13]

Die Multimodalität des Codes ist weniger objektive als vielmehr historische Tatsache in einem immer noch von Lessings Laokoon oder über die Grenzen der Mahlerey und Poesie (1766) grundierten medientheoretischen Diskurs. [14] Innerhalb dieses Diskurses erscheinen Oberflächen, die Bild und Text vereinen, immer hybrid und damit desillusionierend, so Frahm. [15] Eine (ver)blendende Kohärenz sei unmöglich in Anbetracht dieses ‚Clashs‘ der Zeichen, der unweigerlich eine bestimmte Wirkung entfaltet: „Im Comic sind die Zeichen als Zeichen ausgestellt, die Bilder in gezeichneten Rahmen als Panels, die Schrift in Sprechblasen, in Blocktexten, als Onomatopöien. Die Schrift ist zu lesen und zugleich Element im Bildraum. Das Bild ist zu sehen, aber nur in seiner – an Schrift angelehnten – Reihung in Panels zu verstehen.“ [16] Wie Stilbrüche sorgen auch ‚Codebrüche‘ für Illusionsbrüche. Hinzu kommt, dass Comics mit permanenten Wiederholungen arbeiten müssen, denn die auftretenden Figuren sind häufig in jedem Panel und damit mehrfach auf einer einzigen Seite zu sehen. [17] Aufgrund dieser beiden bestimmenden Eigenschaften, des ‚Codebruchs‘ und der Wiederholung, nennt Frahm die Form des Comics eine „strukturelle Parodie“ [18]. Im Jargon der Frühromantik hieße das: sie sind immer schon ironisch.

Jeder Comic enthält laut Frahm eine kritische, dekonstruktivistische Dimension: „Vielleicht ließe sich sagen, dass die Zeichen aufgrund ihrer Selbstreferenzialität einander im Anspruch imitieren, ein Außerhalb der Zeichen (‚ein Original‘) zu bezeichnen. Die strukturelle Parodie der Comics, die Schrift und Bild in ihrer materialen Unterschiedlichkeit neben- und miteinander konstelliert, parodiert eben diesen Anspruch auf eine Wahrheit außerhalb der Zeichen und lenkt den Blick auf die Konstellation der Zeichen selbst.“ [19] Nur sei ihr multimodaler Code mit seiner „Wahrheitskritik [...] so geläufig geworden, dass sie kaum noch in den Blick gerät, obwohl sie sich in jedem Panel lesen lässt.“ [20]

Die Form des Comics habe eine Politik. [21] Ihr sei das Aufbegehren eingeschrieben: „Die weird signs der Comics schüren durch ihre strukturelle Parodie die Hoffnung auf eine Ambivalenz der Macht, auf ihre Zerstreuung, ihre Auflösung. Das lässt sie untrennbar von der Kultur des 20. Jahrhunderts erscheinen.“ [22] Schon Töpffer und Busch erzählen von Scheitern und Streichen der Machtlosen – „der Kleinen, der Träumenden, der Verrückten.“ [23] Dieses Motiv zieht sich tatsächlich durch die Geschichte der Comics von Richard F. Outcaults Yellow Kid (1895–1898) über George Herrimans Krazy Kat (1913–1944), Disneys Donald Duck (seit 1934), Jerry Siegels und Joe Shusters Superman (seit 1938), Charles M. Schulz’ Peanuts (1950–2000), René Goscinnys und Albert Uderzos Astérix (1959–1977), Hugos Pratts Corto Maltese (1967–1989), Alan Moores und David Lloyds V for Vendetta (1982–1989), Alison Bechdels Dykes to Watch Out For (1983–2008) und Bill Wattersons Calvin and Hobbes (1985–1995) bis zu Marjane Satrapis Persepolis (2000), um nur wenige ‚Meilensteine‘ zu nennen: „Immer lacht das Kleine gewitzt über alles Große.“ [24]

Das relativ junge Erzählmedium stört den Bildungskanon, aber „die strukturelle Parodie der Zeichen ist kein Mangel der Comics, sondern macht ihre Modernität aus.“ [25] Im Lichte von Frahms Theorie erscheinen Comics als eine der Formen, die die programmatischen Forderungen der Frühromantik nach „der künstlerischen Reflexion und schönen Selbstbespiegelung“ [26] erfüllen. Der historische Diskurs hat der Form den Ruf des lowbrow Pops und des understatements so nachhaltig zugeschrieben, dass allein ihr Gebrauch – wie auch immer er sich konkret gestaltet – eine Geste selbstironischer Bescheidenheit birgt.

Kleine Galerie der ‚Ironie‘

Tieck verwandelt ein Kindermärchen mit Happy End nicht nur ungeschoren, sondern mit Bravour in eine mitreißende Theaterparodie. Mit einer gewissen Selbstironie versehen lässt sich (fast?) alles erzählen. Comics haben neben Bildern und Schrift ein eigenes Repertoire an symbolischen und indexikalischen Zeichen, [27] wie etwa die Sprechblase, entwickelt. Ob selbstironische Bescheidenheit oder „schöne Selbstbespiegelung“ [28] – der graphischen Oberfläche stehen damit unendliche desillusionierende Mittel zu Gebote. [29] Anhand einer kleinen Reihe von Beispielen möchte ich das illustrieren:

Winsor McCay entwirft in New York Anfang des 20. Jahrhunderts Comics von betörender Schönheit, die jeweils wöchentlich die ganze Seite einer Sonntagszeitung füllen. Wie die Kunst und Philosophie jener Zeit überhaupt haben auch McCays Geschichten in vielerlei Hinsicht mit der Romantik zu tun. Die Episoden von Little Nemo in Slumberland (1905–1927) lassen unschwer eine Abhängigkeit vom Jugendstil erkennen (Abb. 2), der die romantische Arabeske beerbt. [30] Jede Folge schildert einen fantastischen Traum Little Nemos, aus dem er am Ende erwacht – ein typisch romantisches Szenario. Der Plot ist märchenhaft: König Morpheus von Slumberland bittet Nemo, Spielgefährte seiner Tochter (einer namenlosen Prinzessin) zu werden. Auf dem Weg zum Palast muss Nemo zahlreiche Abenteuer bestehen, deren lebensbedrohliche Situationen ihn aus dem Schlaf schrecken. Am 2. Mai 1909 (Abb. 3) gerät Nemo wegen eines Stilbruchs in Bedrängnis und ihm wird unheimlich: Die elaborierten Zeichnungen der Figuren und ihrer Umwelt verwandeln sich immer mehr in „bad drawings.“ In gleichem Maße bricht die traumhafte Illusion und der Comic offenbart seine eigene handwerkliche Machart. Den Zeichenstil zu ändern, ist ein beliebter selbstreflexiver ‚Kniff‘.

Viele Jahrzehnte später, in den 1980er Jahren – Held_innen wie Tintin (1929–1983) und Wonder Woman (seit 1941) haben längst das Licht der Welt erblickt – veröffentlicht Art Spiegelman als Beilage von RAW, seines Underground-Magazins, die Kapitel seiner (auto)biographischen Graphic Novel [31] MAUS. A Survivor’s Tale. Der Zeichner erzählt darin die Geschichte seiner Eltern, die (M)Auschwitz überlebt haben und in die USA eingewandert sind. Es ist eine Tierfabel in schwarz-weiß – Nazis als Katzen, Jüd_innen als Mäuse. Parallel erzählt der Zeichner die Geschichte des Entstehungsprozesses (Abb. 4). Spiegelman zeigt sich selbst im Profil mit einer Mäusemaske am Zeichentisch. „Time flies ...“ steht über den Panels und es scheint, die Fliegen darin symbolisieren diesen Umstand. Doch im letzten großen Panel der Seite zeigt sich, dass die Fliegen die Leichenberge umschwirren, die sich in Spiegelmans Arbeitszimmer türmen. Es sind diejenigen Bilder, die ‚um die Welt gehen‘ nach Auschwitz und die Spiegelman verfremdet mit anthropomorphen Mäusen in seinem eigenen markanten Stil wiedergibt. Im Panel zuvor wendet er sich direkt an die Leser_innen: „In September 1986, after 8 years of work, the first part of MAUS was published. It was a critical and commercial success.“ Wie Don Quijote kann Spiegelman die eigene Geschichte und ihre Rezeption kommentieren, weil sie nach und nach erscheint. In MAUS gewinnt die Selbstreflexion politische und philosophische Brisanz, weil sie die sensible Verhandlung der Shoah ermöglicht. Spiegelman zeigt den Leichenberg nicht unkommentiert und schützt ihn so gewissermaßen vor schaulustigen Blicken. Zugleich deutet das Bild auf das Erfolgs-Dilemma einer so bitteren Geschichte hin, wenn der Zeichentisch auf dem Leichenberg steht, so als ob der Erfolg darauf gebaut wäre. Bei dem erschütternden Anblick nimmt der Zeichner eine verzweifelte oder ermüdete Pose an und sagt: „In May 1968 my mother killed herself. (She left no note.) Lately I’ve been feeling depressed.“ Aus dem Off erschallt schon die Stimme der ungeduldigen Presse mit der zweideutigen Aufforderung: „Alright Mr. Spiegelman ... We’re ready to shoot! ...“ Der Leichnam des Künstlers würde in diesem surrealen Bild direkt vom Bürostuhl auf den Leichenberg kippen. Spiegelman erschließt mit MAUS den Comic als Kunstform für jedes noch so heikle Thema und das nicht zuletzt aufgrund seines hintersinnigen Gebrauchs selbstreflexiver Möglichkeiten.

Der eigenwillige Zeichenstil ist es auch, der Joe Sacco in den frühen 1990er Jahren journalistische Berichte über ein umstrittenes und brisantes Thema erlaubt. In Palestine berichtet er über seinen Aufenthalt und seine Begegnungen in den palästinensischen Gebieten und in Israel. Die gezeichnete Natur verleiht seiner Reportage, deren Vorwort kein Geringerer als Edward Said beisteuert, zugleich Authentizität und markiert ihre ‚Wahrheit‘ als subjektiv. [32] Inmitten einer lebendigen bis handgreiflichen Schilderung von Folter reflektiert Sacco seine Recherchemethode (Abb. 5): „[B]ut still I’m fascinated, still I want itsy-bitsy details, descriptions of the crunching sounds ... ’cause I was raised a suburban schoolboy ... horror was at the movies ... torture was something that happened to the cat down the block“. Die vorauseilende Urbanität der Form erlaubt einen Blick in den Alltag der Palästinenser_innen und schmettert den Vorwurf von Einseitigkeit beziehungsweise Subjektivität vorsorglich ab, indem sie sie schlicht eingesteht. Comics kultivieren das Potential, mit empfindlichen Dingen umzugehen, indem sie ihre graphischen Eigenschaften ostentativ nutzen.

Comics sind immer graphische Kunst – zumindest immer graphisches Handwerk –, es gibt sie nicht ohne Künstlerhand, auch wenn sie, wie Palestine, keine fiktiven Geschichten erzählen. Friedrich Schlegel fordert, dass ein Kunstwerk „zugleich Poesie und Poesie der Poesie“ [33] sein soll. In der Literatur ist es einfach, selbstreflexive Passagen einzuflechten oder Theorie poetisch zu gestalten. Im Jahr 1993 erscheint der erste Meta-Comic: Scott McCloud entwirft in Understanding Comics. The Invisible Art eine Theorie über Semiotik, Kunst-Charakter und Potentiale der Form (Abb. 6). Der jugendliche McCloud erklärt darin: „Sure, I realized that comic books were usually crude, poorly-drawn, semiliterate, cheap, disposable kiddie fare -- // -- but -- / they don’t have to be!“ Zugleich stellt sein Comic genau das dar: eine anspruchsvolle Theorie. McCloud behauptet und beweist performativ, dass graphische Darstellung theoretischen Gedanken neue Horizonte eröffnet.

Den vorläufigen Höhepunkt der Meta-Comics markiert Nick Sousanis’ medienphilosophisches Buch Unflattening aus dem Jahr 2015, mit dem er die erste graphische Dissertation vorlegt. Dieser Comic ist schwarz-weiß, wie MAUS und wie der Großteil von Understanding Comics. Farblosigkeit markiert spätestens seit den 1990er Jahren den seriösen Anspruch einer aufstrebenden Kunstform. [34] Sousanis’ Collage aus atemberaubenden Graphiken, die den Blick an die Oberfläche fesseln, aus Anspielungen auf Religion und Mythologie und aus handfesten medienphilosophischen Thesen, wirkt wie ein Werk der „progressiven Universalpoesie“ [35], um – Es muss sein! – das 116. Athenaeums-Fragment zu bemühen: „Ihre Bestimmung ist nicht bloß, alle getrennte Gattungen der Poesie wieder zu vereinigen, und die Poesie mit der Philosophie und Rhetorik in Berührung zu setzen. Sie will, und soll auch Poesie und Prosa, Genialität und Kritik, Kunstpoesie und Naturpoesie bald mischen, bald verschmelzen, [und so weiter bis zum Ende, J.I.].“ [36] Unflattening enthält eine Dystopie und eine Utopie. Der Soundtrack zu diesem romantischen Buch wäre Another Brick in the Wall von Pink Floyd. Sousanis zeichnet eine Gesellschaft, die durch ‚verflachtes‘ Denken nur noch einer funktionierenden Maschinerie gleicht (Abb. 7) und drückt die Hoffnung aus, dass ein hybrides Medium, das sich von der Vorherrschaft der Schrift befreit, neue Denkhorizonte eröffnen kann (Abb. 8). Es ist wieder ein kritisches Werk, das die Machtlosen zur Rebellion aufruft. Für Frahm sind Comics ein widerständiges Medium, für Sousanis ein messianisches.

Arabeske

Diese kleine Galerie der ‚Ironie‘ dürfte die Gemeinsamkeit von frühromantischer Programmatik und selbstreflexiven Strategien in Comics veranschaulicht haben. Neben der Ironie scheint mir die Verbindung von Comics zu einer anderen frühromantischen Idee essentiell: die der Arabeske. Die Geschichte der romantischen Arabeske ist wunderbar erschlossen und illustriert. [37] Kurz: Organische Ranken (eher Arabesken) und kreatürliche Mischwesen (eher Grotesken) verschmelzen zu einer neuen fantastischen Form. [38] In dem aufschlussreichen Artikel The Arabesque from Kant to Comics argumentiert Cordula Grewe, dass die Literatur zuerst die bildkünstlerische Arabeske imitiere: „One could now dismiss the text’s fragmented nature as evidence of lacking talent – were it not for the fact that this jumble originated within a literary culture that defined avant-garde writing precisely by this kind of bricolage, by the kind of ordered chaos known as the arabesque.“ [39] Angeregt von den progressiven Formexperimenten der Schriftsteller_innen finde die Rückführung der arabesken Form in die bildenden Künste statt. [40] Die Reproduktion von Albrecht Dürers Randzeichnungen im Gebetbuch Maximilians I. trete dann eine regelrechte Revolution los und führe dazu, dass die illustrierenden Arabesken bald dem gerahmten Texten ‚die Show stehlen‘. [41] Im Laufe des 19. Jahrhunderts verselbständigt sich die graphische Oberfläche. Grewe sieht deshalb die Anfänge der Comics in direkter Genealogie mit der romantischen Graphik, etwa Philipp Otto Runges Zeiten-Zyklus. [42] Im Grunde ist auch die Arabeske eine rebellische Form, die durch pure Virtuosität gegen die eigene Marginalisierung als dienende Schmuckform aufbegehrt. [43]

Comics haben formal viel aus der Romantik und dem 19. Jahrhundert gelernt: Es zieht sich eine Verkettung des Einflusses von der literarischen Imitation alter Arabesken und Grotesken über deren Re-Import in die Graphik bis zu den ersten Comics [44] – und von dort bis in die heutige Comicszene. Ähnlich wie Frahm im Comic sieht Grewe im Fragment kritisches Potential: „As a form of Romantic textuality, the literary arabesque reconfigured the ironic and self-reflexive play of the artistic arabesque as the warp of a textual fabric, which self-consciously reflects upon the fragmentary quality of its construction.“ [45] Dabei hält Grewe fest, dass es bei der Imitation der einen Kunstform durch die andere hauptsächlich um ein Kompositionsprinzip („compositional principle“ [46]) gehe, dessen Ergebnisse vor allem durch „fragmentation and collage“ [47] geprägt seien. Zwangsläufig sind Comics fragmentarisch, denn die Panels zerstückeln die Comicseite. Als Kombination aus Bild, Text und den anderen Zeichen sind sie groteske Mischwesen. Ein markanter Zeichenstil kann die disparaten Elemente ganz im Sinne der Arabeske zu einer fesselnden Oberfläche vereinen.

„A Monster of a Book“ [48]

Im Jahr 2007 schreibt Douglas Wolk: „If there’s such a thing as a golden age of comics, it’s happening right now. […] The best part is that it looks like the Golden Age is only beginning: the aesthetic development of comics has finally built up enough momentum to keep attracting more creators (and, thank God, more kinds of creators – women aren’t anomalous anymore), and to give them the time they need to get good and produce significant work.“ [49] Wolk ruft das goldene Zeitalter aus, als Jeff Lemires Sweet Tooth (2009–2013), Craig Thompsons Habibi (2011) und Liv Strömquists Kunskapens frukt (2014) noch gar nicht erschienen sind. Emil Ferris’ My Favorite Thing is Monsters aus dem Jahr 2018 ist der letzte Beweis, dass die Comic-Kunst einen neuen Höhepunkt erreicht hat. Das Buch, welches für Furore sorgt, vereint in sich die Affinität zu frühromantischen Formen und schwarzromantischen Motiven.

Bereits auf dem Cover ist Ferris’ Schraffurtechnik zu sehen (Abb. 9), deren Virtuosität die Collage disparatester Elemente einebnet und in klassischer poetischer Funktion die Aufmerksamkeit immer wieder auf die Machart und die Oberfläche des Kunstwerks lenkt. Der Mond in der Ecke oben links steht über einem typischen Chicagoer Greystone Mietshaus – Architektur, die zwar Ende des 19. Jahrhunderts entsteht, aber mit ‚barockem‘ Schmuck versehen stilistisch in ältere Zeiten hinabreicht. Dieser wie jeder historistische Baustil hat mit seiner illusionistischen Wiederbelebung und Weiterentwicklung alter Formen etwas von der rückwärtsgewandten Seite der Romantik. Im Fenster des Gebäudes spiegelt sich verdorrtes Geäst. Das Halbprofil-Portrait im Vordergrund zeigt eine bläuliche Frau mit verschrecktem, skeptischem Blick. Die schauerliche Szenerie ist eröffnet. Die Geschichte spielt im Chicago der späten 1960er Jahre. Die Frau auf dem Cover heißt Anka Silverberg, ist eine Überlebende der Shoah und zum Zeitpunkt, als die Geschichte einsetzt, bereits erschossen.

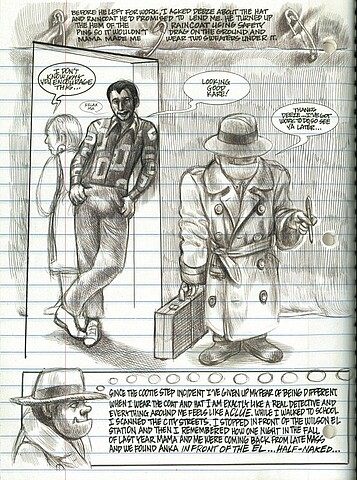

Um diesen Mord entspinnt sich eine Detektivgeschichte, deren Ermittlerin die zehnjährige Nachbarin des Opfers (Karen Reyes) ist, die sich mit einem alten Hut und einem alten Trenchcoat ihres großen Bruders Deeze als Detektivin in Film Noir-Manier verkleidet (Abb. 10). Das Buch gibt sich, als sei es Karens College-Block, in dem sie tagebuchartig ihre Gedanken und Erlebnisse dokumentiert. Es hat einen ostentativen desillusionierenden Effekt, wenn die Zeichnungen nicht auf einer blanken Seite, sondern auf liniertem Papier erscheinen. Ankas Autobiographie, die sich Karen auf Kassette anhört und zeichnerisch wiedergibt (Abb. 11), nimmt als Binnenerzählung viel Raum ein. Wie Spiegelman schafft es Ferris dank Meta-Ebenen und Selbstreflexion, eine Geschichte der Shoah einzuflechten, ohne sie direkt schaulustigen Blicken auszusetzen. Nur wäre über Ferris’ Vorgehen zu diskutieren, die Vernichtung der europäischen Jüd_innen in das Gewand eines Schauerromans zu kleiden.

Zahlreiche Elemente rufen die Tradition des Unheimlichen und Düsteren auf, von Francisco de Goya, Gothic und schwarzer Romantik über E.T.A. Hoffmann, Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, zum expressionistischen Film über Batman bis zum Film Noir. Die Handlung setzt mit einem Albtraum Karens ein. Sie verwandelt sich in einen Werwolf und ein aufgebrachter Mob mit Fackeln und Mistgabeln versammelt sich vor ihrem Haus. Es wäre ein klassisches Bild, wären unter den Waffen nicht auch Bügeleisen, Laubrechen, Pfannenwender und Nudelholz – ein ironischer Bruch. Jedes Kapitel versieht Ferris mit dem Cover eines fiktiven Horror-Comic-Hefts als Frontispiz, das entweder abgezeichnet oder Karens eigener Entwurf sein könnte. Einer der Nachbarn ist Bauchredner und Puppenspieler, einer ein Frosch- oder Amphibienmann. Der ältere Mitschüler Franklin ist Frankensteins Monster. Karens Mutter ist hoffnungslos abergläubisch, sie ist wahrscheinlich eine Hexe. Deeze ist ein Vampir. Die imaginäre Freundin Sandy ist ein Gespenst. Ankas Mann „Mr. Sam ‚Hotstep‘ Silverberg“ ist eine Mumie. Die jugendliche Anka entrinnt nur knapp einer mysteriösen Abtei, in der Mädchen geopfert werden. Das sind nur einige der Schauer-Motive, deren Tradition in My Favorite Thing is Monsters lebendig wird.

Karen besucht gern Kunstmuseen, deren Exponate sie in ihren Block abzeichnet, darunter sind auch Gemälde, die kunsthistorisch der (schwarzen) Romantik zugerechnet werden, zum Beispiel – selbstverständlich – Johann Heinrich Füsslis Nachtmahr („The Night Mare“ [50]) (Abb. 12). Hier liegt eine direkte intermediale Verbindung vor. Zugleich ist das – unweigerlich verfremdete – Zitieren von „gediegnem Bildungsstoff jeder Art“ [51] ein romantisches Verfahren. Die Wiedergabe im eigenen Stil lenkt die Aufmerksamkeit einmal mehr auf die Zeichenkunst zurück. Einige Splashpages [52] erinnern kompositorisch und stilistisch an Graphiken der Romantik und des Jugendstils (Abb. 13). Das alles heißt nicht, dass nicht auch antike Mythologie, Malerei der Renaissance und der klassischen Moderne, rassistische Diskriminierung von Latinx und die Ermordung Martin Luther Kings eine Rolle spielen. Wieder ist es eine Geschichte über den Kampf der Machtlosen gegen die Mächtigen und wieder ist es ein markanter – diesmal extrem poetischer – Zeichenstil, der die ‚Fragmente‘ des Comics zusammenhält. Das Buch ist dabei, weil es ein Comic ist, selbst monströs.

Comics sind ‚komisch‘ in beiden Sinnen: seltsam und lustig, eben grotesk und immer heimgesucht von Doppelgängern – wie die Erzählungen E.T.A. Hoffmanns: [53] „[S]o ist das Unheimliche, Traumartige wohl in kaum eine Form so eingezogen, so zur Voraussetzung ihrer Ästhetik geworden wie beim Comic.“ [54] Sie integrieren arabesk die heterogensten Elemente und bespiegeln sich sui generis selbst. [55] Comics haben nicht den Anspruch, an den epischen Gesamtentwurf der Alten heranzureichen, sie sind immer eine selbstironische Fragmentsammlung.

Anmerkungen

[1] Friedrich Schlegel: „Athenaeum [1798]. Fragmente Nr. 238“, in: Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe, Bd. 2, hg. von Hans Eichner, München [u. a.] 1967, S. 204.

[2] Vgl. z. B. Dirk von Petersdorff: „Dinge finden – Romantik und Realität“, in: Gestern | Romantik | Heute, www.gestern-romantik-heute.uni-jena.de/index.php, abgerufen am 21. Dezember 2020; Ernst Behler/Jochen Hörisch (Hg.): Die Aktualität der Frühromantik, Paderborn [u. a.] 1987; Rüdiger Safranski: Romantik. Eine deutsche Affäre. München 2007; Bernd Auerochs: „Intellektuelle Spieler. Zu Rüdiger Safranskis Buch Romantik. Eine deutsche Affäre“, in: Einheit der Romantik? Zur Transformation frühromantischer Konzepte im 19. Jahrhundert, hg. von Bernd Auerochs/Dirk von Petersdorff, Paderborn [u. a.] 2009.

[3] Jörn Ahrens: „Zur Erfindung des Comics in Deutschland. Frühe Perspektiven der Comicforschung“, in: CLOSURE – Kieler e-Journal für Comicforschung 7 (2020), www.closure.uni-kiel.de/closure7/ahrens, abgerufen am 21. Dezember 2020.

[4] Vgl. Jacques Rancière: Le destin des images, Paris 2003, S. 105–122; von Petersdorff: „Dinge finden – Romantik und Realität“.

[5] Ludwig Tieck [Peter Leberecht]: „Der gestiefelte Kater. Ein Kindermärchen in drei Akten, mit Zwischenspielen, einem Prologe und Epiloge“ [1797], in: Ders.: Werke in einem Band, hg. von Marianne Thalmann, München [o. J.], S. 335–399, hier S. 394.

[6] Vgl. z. B. Scott McCloud: Understanding Comics. The Invisible Art, New York 1993; Andreas C. Knigge: „Zeichen-Welten. Der Kosmos der Comics“, in: Text + Kritik Sonderband V (2009), S. 5–34; Jan Baetens: „Words and Images“, in: Comics Studies. A Guidebook, hg. von Bart Beaty/Charles Hatfield, New Brunswick 2020, S. 193–209.

[7] Vgl. Martin Schüwer: Wie Comics erzählen. Grundriss einer intermedialen Erzähltheorie der grafischen Literatur, Trier 2008, S. 9.

[8] Vgl. z. B. Julia Round: Gothic in Comics and Graphic Novels. A Critical Approach, Jefferson 2014; Christian W. Schneider: Framing Fear. The Gothic Mode in Graphic Literature, Tier 2014; Maheen Ahmed: Monstrous Imaginaries. The Legacy of Romanticism in Comics, Jackson 2020.

[9] Vgl. Philippe Willems: „Rodolphe Töpffer and Romanticism“, in: Nineteenth-Century French Studies 37 (2009) 3–4, S. 227–246; Guido Rings: „Von Rodolphe Töpffer bis Gustave Doré. Parodierungen romantischer Ideale im graphischen Roman des 19. Jahrhunderts“, in: Germanisch-Romanische Monatsschrift 64 (2014), S. 25–48; Cordula Grewe: „The Arabesque from Kant to Comics“, in: New Literary History 49 (2018) 4, S. 617–660.

[10] Ole Frahm: Die Sprache des Comics, Hamburg 2010, S. 36.

[11] Ebd., S. 326; vgl. auch ebd., S. 54; Ole Frahm: „Die Gespenster der Comics“, in: CLOSURE – Kieler e-Journal für Comicforschung 4.5 (2018), www.closure.-uni-kiel.de/closure4.5/frahm, abgerufen am 21. Dezember 2020, S. 13f.

[12] Vgl. Walter Benjamin: „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ [1935], in: Ders.: Gesammelte Schriften, Bd. 1.2, hg. von Rolf Tiedemann/Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt am Main 1991, S. 431–508.

[13] Vgl. Frahm: Die Sprache des Comics, S. 37.

[14] Ebd., S. 16f., 55; Frahm: „Die Gespenster der Comics“, S. 29.

[15] Vgl. Frahm: Die Gespenster der Comics, S. 31f.

[16] Frahm: Die Sprache des Comics, S. 326.

[17] Vgl. ebd., S. 37f., 67, 327.

[18] Ebd., S. 36; vgl. auch ebd., S. 29.

[19] Ebd., S. 37; S. 29; vgl. auch ebd., S. 33, 36.

[20] Ebd., S. 327.

[21] Vgl. ebd., S. 36, 209–322; Frahm: „Die Gespenster der Comics“, S. 29.

[22] Frahm: Die Sprache des Comics, S. 56.

[23] Ebd., S. 208.

[24] Ebd., S. 341; vgl. auch ebd., S. 340. Frahm gibt aber zu bedenken: „Das Gelächter der Comics ist niemals unschuldig. Es bricht innerhalb rassistischer, antisemitischer und sexistischer Abwertungen und Ausschlüsse hervor und reproduziert diese nicht selten.“ (Ebd., S. 335.)

[25] Ebd., S. 55f.

[26] Schlegel: Fragmente Nr. 238.

[27] Vgl. Anne Magnussen: „The Semiotics of C. S. Peirce as a Theoretical Framework for the Understanding of Comics“, in: Comics and Culture. Analytical and Theoretical Approaches to Comics, hg. von Anne Magnussen/Hans-Christian Christiansen, Kopenhagen 2000, S. 193–207.

[28] Schlegel: Fragmente Nr. 238.

[29] Vgl. Nina Heindl/Véronique Sina (Hg.): CLOSURE – Kieler e-Journal für Comicforschung 4.5 (2018): Formen der Selbstreflexivität im Medium Comic, www.closure.uni-kiel.de/closure4.5/start, abgerufen am 21. Dezember 2020.

[30] Vgl. Werner Busch/Petra Masaik (Hg.): Verwandlung der Welt. Die romantische Arabeske, Petersberg 2013.

[31] Zum Begriff der Graphic Novel vgl. Juliane Blank: Vom Sinn und Unsinn des Begriffs Graphic Novel, Berlin 2014.

[32] Vgl. Daniel Worden (Hg.): The Comics of Joe Sacco. Journalism in a Visual World, Jackson 2015.

[33] Schlegel: Fragmente Nr. 238.

[34] Vgl. Bart Beaty: Unpopular Culture. Transforming the European Comic Book in the 1990s, Toronto [u. a.] 2007.

[35] Friedrich Schlegel: „Athenaeum [1798]. Fragmente Nr. 116“, in: Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe, Bd. 2, hg. von Hans Eichner, München [u. a.] 1967, S. 182.

[36] Ebd.

[37] Vgl. z. B. Busch/Masaik (Hg.): Verwandlung der Welt; Karl Konrad Polheim: Die Arabeske. Ansichten und Ideen aus Friedrich Schlegels Poetik, München [u. a.] 1966.

[38] Vgl. Grewe: „The Arabesque from Kant to Comics“, S. 626f.

[39] Ebd., S. 626; vgl. auch ebd., S. 627.

[40] Vgl. ebd., S. 636.

[41] Vgl. ebd., S. 642.

[42] Vgl. ebd., S. 637, 643.

[43] Vgl. ebd., S. 626f., 642f., S. 650.

[44] Vgl. ebd., S. 643.

[45] Ebd., S. 627; vgl. auch ebd., S. 643, 650.

[46] Ebd., S. 628.

[47] Ebd.; vgl. auch ebd., S. 636.

[48] Emil Ferris: My Favorite Thing is Monsters, Seattle 2018. Klappentext.

[49] Douglas Wolk: Reading Comics. How Graphic Novels Work and What They Mean, Philadelphia 2007, S. 10.

[50] Ferris: My Favorite Thing is Monsters, o. S. Das Buch ist nicht paginiert.

[51] Schlegel: Fragmente Nr. 116.

[52] Eine Splashpage ist eine Comicseite, die nicht in Panels unterteilt ist, sondern ein ganzseitiges Artwork aufweist.

[53] Vgl. Frahm: Die Sprache des Comics, S. 67.

[54] Ebd.

[55] Schlegel: Fragmente Nr. 238.

Der wissenschaftliche Impuls ist unter folgendem Link dauerhaft abrufbar: https://doi.org/10.22032/dbt.62048

Abb. 1: Alexander Kaschte (Hg.): „Samsas Trauma Tales. Sammelband 1“, Marburg 2021 (Titelblatt). Bildquelle: https://insektenhaus.bigcartel.com/product/trauma-tales-sammelband-1, abgerufen am 21.12.2020.

Abb. 2: Windsor McCay: „Little Nemo in Slumberland“, New York Herald, 17. November 1907. Bildquelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Little_Nemo_1907-11-17.jpg, abgerufen am 21.12.2020.